入学式 式辞

古都の桜は今年も美しく咲いています。残念ながら2020年度の入学式は挙行できませんでしたが、今年は256名の入学者を京都経済短期大学に迎えることができたことをたいへんうれしく思います。

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。

新入生の、保護者・保証人のみなさま、心からお慶びとお祝いを申し上げます。

京都経済短期大学は、1993年に開学いたしました。今年で28年目となります。今年も入学定員を超える新入生を迎えることができました。ある調査によると、大学に附属する短期大学部を除いた単独の短期大学の中では、偏差値が全国で一位となったそうです。「日本唯一の経済短期大学」に加えて、「日本一の短期大学」としての自信と誇りを、私たち教職員も、学生のみなさんも持っていただけたらと思います。

短期大学は、四年制大学と比較すると学びの期間が2年間と短く、得られる知識やスキルの量も中途半端なのではないか、また、専門学校と比較すると就職に弱いというイメージがあるように思います。このような状況で私たちの短期大学が掲げているのは「2年で4年の学び」、そして「進路に強い短大」です。

2年間という時間の長さは変えられません。4年間の半分の時間という現実は受け入れなければなりません。獲得する知識や経験量という意味では、2年間は4年間にかなわないかもしれません。

そこで、私たちが重視しているのは、建学の精神で示している「個性豊かで学び続けられる社会人」の育成です。

まず「個性豊か」についてお話しします。私たちの大学は2学年で500人程度の学生しかいませんが、さまざまな地域から、さまざまな受験形態で、さまざまな学校から入学生を迎えています。人は一人ひとり、考え方や価値観が異なっています。価値観が正義感に成長すると、人は自分の正義感を他人にも広めようとする性質があります。その広め方が、エスカレートすると暴力的になったり、陰湿ないじめに発展したりすることもあります。自分の持つ正義感に合わない行動はよくないと考え、正義感に基づいて懲罰するという行動に出ます。

例えば、「まわりの空気を読んで多数の意見に従う」というが正義だと考えると、空気を読まない奴というのは、その集団においていじめの対象となってしまいます。

「個性豊か」であるためには、自分とは異なる他者の価値観を認めなければなりません。価値観を認めるためには、考え方が自分と違う立場に立つ想像力が必要になります。

私たちは、それを「エンパシー」と呼んでいます。エンパシーという単語はエンとパシーの合成です。パシーの語源はギリシア語のパトス、感じることで、経験や我慢を指します。エンは「中に入り込む」を意味し、エンパシーは他人の経験や我慢を自分のことのように感じるという意味になり、「感情移入」と訳されます。

類義語に「シンパシー」があります。これはシンとパシーの合成語で、パシーは先ほどの経験や我慢です。シンはシンクロのシンで、一緒にとか一致させるを意味し、シンパシーは他人の経験や我慢を一緒に感じるという意味になり、「共感」と訳されます。

一緒に感じるシンパシーをさらに一歩進めて、他人の立場に入って感じるエンパシーを持つことで、自分とは異なる他者の価値観を認めることができます。他人の価値観を認め合う社会が、「個性豊か」を尊重する社会になるのだと考えています。

もう一つのキーワードは「シティズンシップ教育」です。これは、社会の一員、シティズンとしての義務を果たすこと、道徳的意識が高く持つこと、他者を尊重することなどを教育することを意味しています。簡単に「社会性」と呼ぶこともあり、本学の卒業時までに身につけて欲しい能力である「ディプロマポリシー」にも、その「社会性」が明記されています。

シティズンシップ教育とは、社会の問題を解決するために、どこから情報を仕入れるか判断し、どのような手段を用いるのか、どのようにして他者と合意形成を行うのか、どのようにして相手を説得するのか、といった現実の社会参加・政治参加を学習することです。

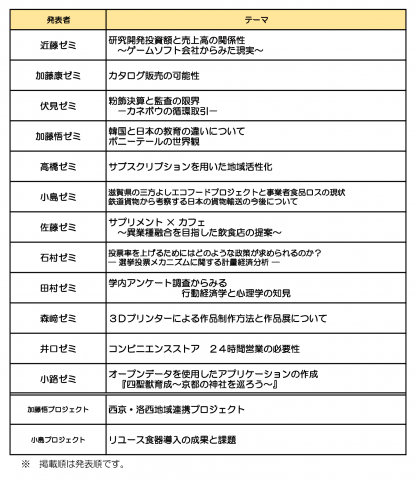

本学では現在、「社会関係資本」ソーシャルキャピタルの構築に力を入れています。本学に関係する地域の団体、企業、大学、高校、自治体などでステークホルダーとも呼ばれます。これらの人たちと交流を持ち、信頼関係を築き、さまざまな課題を解決するために実践的な活動を行っています。

こうした活動を本学の学生が自主的にできるようになれば、卒業後いつまでも、就職した企業のために、家族のために、そして社会のために、何ができるかを自ら考え、行動していくことができるようになると考えています。これが、私たちの考える『学び続けられる社会人』なのです。

つまり、「エンパシー」と「シティズンシップ」を獲得し、「個性豊かな学び続けられる社会人」となることで、4年分の知識に勝るとも劣らない知恵を獲得できると信じています。

もう一つの「進路に強い大学」。これは、学生の多様な卒業後の進路にきちんと向き合い、確実に送り出す大学ということです。

就職を例にすると、短大枠での就職と、四大生と互角に競争する就職がありますし、職種では、事務職、営業職、総合職などがあります。一口に会社といっても規模や経営理念、社風などさまざまです。編入の場合は、国公立の一般編入と協定校編入では、準備することは違いますし、編入先が経済系なのか経営系なのかでも異なります。小さい短期大学だからこそ、学生一人ひとりの方向性にきちんと向き合い、学生の個性に対応した指導ができると考えています。

本日入学するみなさんにお願いしたいことがあります。それは、自らを律する「自律」です。

本学は、新型コロナウイルス感染症のため、学生のみなさんが安全に通学できるまで、インターネット技術を活用し、学校に一斉通学しなくてもできる学びを進めていきます。それはみなさんにもメリットはありますが、欠点もあります。それは、学習と生活のオンオフの切り分けが難しいということです。そもそも私たちは、学習と生活が、白と黒のようにきっちり分けられるものとは考えていませんが、多少モードが異なるのも事実です。

社会でも現在は、在宅勤務が推奨され、ライフワークバランスが求められているように、仕事と生活の適切な切り分けとバランスが求められています。

その切り分けに必要な能力が「自律」なのです。通常ならば、私たちは2年間のスクーリングを通じて、みなさんに自律を教えていくことになりますが、スクーリングが十分にできない現在の状況では、みなさんが自分たちで自律能力を高めていっていただきますようお願いいたします。

さて、京都経済短期大学を設置する学校法人明徳学園のミッションは、「働く人づくり」をもじって「『傍(はた)』を『楽(らく)』にするひとづくり」です。人を助け、人に助けられるような社会を構築することに貢献できる人材を育成することを目指しています。自分自身のよい行動やよい考え方によって、自分のまわりの人たちの行動や考え方もよくなっていく。そのことで自分自身もさらに成長していく。利他主義によってよい社会をつくっていくことが、本学の使命だと考えています。

最後になりましたが、新入生のみなさんが、この京都経済短期大学で過ごす2年間という時間を大切にしてください。そして、みなさんのその大切な時間を、私たち教職員も一緒に共有できることに深く感謝して、入学式の式辞といたします。

2020年4月1日

学校法人 明徳学園

京都経済短期大学 学長 加藤 悟